南京工业大学浦江学院 “正大雏鹰杯”创新创业大赛

2019-12-26 13:04:05 来源:

概要:

为了响应“大众创业、万众创新”的号召,进一步强化大学生创新创业能力训练,探索创新人才培养模式,培养适应社会发展需要的创新创业人才,我校目前已参与多类创新创业竞赛,并取得了一定的成绩。大赛的参与旨在激发学生的创造力,培养造就“大众创业、万众创新”生力军,把大赛作为深化创新创业教育改革的重要抓手,以大赛为牵引,带动创新创业教育、全面推进素质教育,切实提高学生的创新精神、创业意识和创新创业能力。

为了进一步推进创新创业工作,加强学生参与竞赛活动的范围,结合正大集团资源,加强与正大集团的密切联系,大创中心拟发动全校资源,采取与各二级学院、各部门合作的形式推进我校各类竞赛的发展,在校内开展“南京工业大学浦江学院正大杯创新创业大赛”,为各级省级/国家级比赛选拔优秀团队,通过优秀团队的培育,增加我校学生的大赛经验与获奖概率,培育一批优秀的创新创业人才,切合我校的“工本位”办学理念。具体竞赛方案如下:

一、 大赛名称

南京工业大学浦江学院正大孵鹰杯创新创业大赛。

二、 大赛组织机构

由南京工业大学浦江学院与正大集团相关机构协同主办,大学生创新创业培训中心组织实施,校团委及各二级学院协办。

成立校赛组织委员会,由相关校领导担任主任,有关部门负责人作为成员。

成立校赛专家委员会,由大创中心主任任主任。聘请集团领导、行业企业、公益组织、校内外专家担任委员,负责参赛项目评审、现场答辩等工作,指导帮助学生创新创业项目的开展与发展。

三、 大赛举办时间

每年9-12月份,作为优秀团队/优秀项目的选拔赛,同时切合一些国家级大赛的发布时间,完成优秀团队/项目的选拔,挑选重点项目,培育项目参与各大赛事。同时增设正大集团企业命题赛道,为深度校企融合储备人才,夯实基础。

四、大赛开设赛道

1.互联网+创新创业类(对标中国“互联网+”大学生创新创业大赛),参赛项目主要包括以下类型:

(一)“互联网+”现代农业,包括农林牧渔等;

(二)“互联网+”制造业,包括先进制造、智能硬件、工业自动化、生物医药、节能环保、新材料、军工等;

(三)“互联网+”信息技术服务,包括人工智能技术、物联网技术、网络空间安全技术、大数据、云计算、工具软件、社交网络、媒体门户、企业服务、下一代通讯技术等;

(四)“互联网+”文化创意服务,包括广播影视、设计服务、文化艺术、旅游休闲、艺术品交易、广告会展、动漫娱乐、体育竞技等;

(五)“互联网+”社会服务,包括电子商务、消费生活、金融、财经法务、房产家居、高效物流、教育培训、医疗健康、交通、人力资源服务等。

参赛项目不只限于“互联网+”项目,鼓励各类创新创业项目参赛,根据行业背景选择相应类型。

2.课外学术科技作品竞赛(对标“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛),参赛项目主要包含:自然科学类学术论文、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文、科技发明制作。

哲学社会科学类社会调查报告和学术论文限定在哲学、经济、社会、法律、教育、管理六个学科内。

科技发明制作类分为A、B两类:A类指科技含量较高、制作投入较大的作品;B类指投入较少且为生产技术或社会生活带来便利的小发明小制作等。

3. 电子商务“创新、创意及创业”挑战赛(对标全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛),大赛题目来源可以为国内外企业、行业出题以及学生自拟题目等,大赛提倡不拘一格选题参赛,鼓励创新意识、创意思维和创业能力的提高。所有参赛作品必须为参赛者未公开发表的原创作品并不得在本“三创赛”之前参加过其他公开比赛。

4.在以上三个赛道同步进行的基础上,通过层层选拔,筛选优秀团队及个人,推荐参加“正大杯”双创营销赛校赛及国赛。

五、大赛奖项设置及奖励办法

大赛不同赛道分别设置一、二、三等奖,奖项比例为一等奖不超过参赛总数的3%,二等奖不超过参赛总数的5%,三等奖不超过参赛总数的10%,其中一、二等奖推荐作为省级或校级大创项目立项。

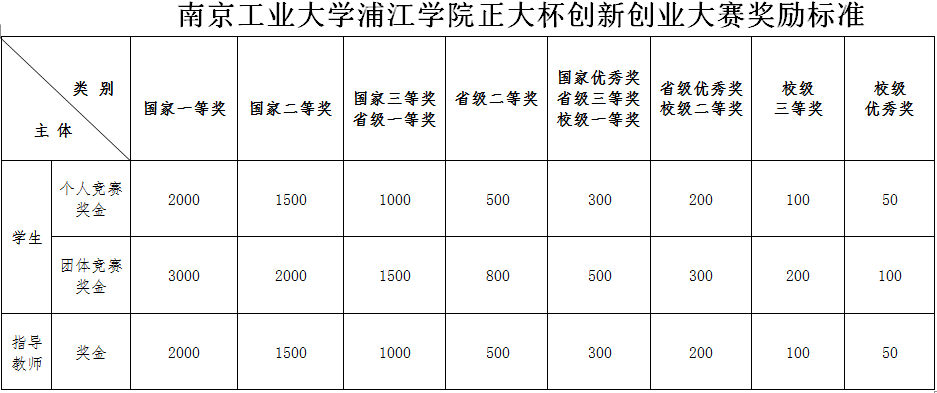

具体奖励标准按照表“南京工业大学浦江学院正大杯创新创业大赛奖励标准”执行。设特等奖的竞赛奖励标准为:特等奖按一等奖标准执行,依此类推,依次退一级执行;仅设名次的各类竞赛奖励标准:第1名按一等奖标准执行,2至3名按二等奖标准执行,4至6名按三等奖标准执行。年度同一成绩或成果获得多项奖励时,按最高级别奖励。奖励级别的认定以获奖证书(文件)上的盖章单位为准。以各种组委会名义主办的赛事不列入本奖励范围。

南京工业大学浦江学院正大杯创新创业大赛奖励标准

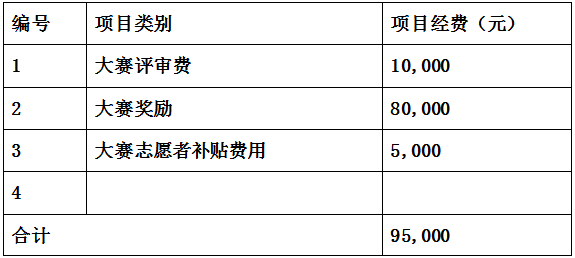

六、大赛预算

附件一 互联网+创新创业类赛道

一、参赛项目基本要求

(一)参赛项目能够将移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、下一代通讯技术等新一代信息技术与经济社会各领域紧密结合,培育新产品、新服务、新业态、新模式;发挥互联网在促进产业升级以及信息化和工业化深度融合中的作用,促进制造业、农业、能源、环保等产业转型升级;发挥互联网在社会服务中的作用,创新网络化服务模式,促进互联网与教育、医疗、交通、金融、消费生活等深度融合。

(二)参赛项目须真实、健康、合法,无任何不良信息,项目立意应弘扬正能量,践行社会主义核心价值观。参赛项目不得侵犯他人知识产权;所涉及的发明创造、专利技术、资源等必须拥有清晰合法的知识产权或物权;抄袭、盗用、提供虚假材料或违反相关法律法规一经发现即刻丧失参赛相关权利并自负一切法律责任。

(三)大赛以团队为单位报名参赛。允许跨校组建团队,每个团队的参赛成员不少于3人,须为项目的实际成员。参赛团队所报参赛创业项目,须为本团队策划或经营的项目,不得借用他人项目参赛。

(四)参赛项目涉及他人知识产权的,报名时需提交完整的具有法律效力的所有人书面授权许可书、专利证书等;已完成工商登记注册的创业项目,报名时需提交营业执照及统一社会信用代码等相关复印件、单位概况、法定代表人情况、股权结构等。参赛项目可提供当前财务数据、已获投资情况、带动就业情况等相关证明材料。

(五)参赛项目根据各赛道相应的要求,只能选择一个符合要求的赛道参赛。

二、参赛组别和对象

1.参赛项目类型

参赛项目主要包括以下类型:

(1)“互联网+”现代农业,包括农林牧渔等;

(2)“互联网+”制造业,包括先进制造、智能硬件、工业自动化、生物医药、节能环保、新材料、军工等;

(3)“互联网+”信息技术服务,包括人工智能技术、物联网技术、网络空间安全技术、大数据、云计算、工具软件、社交网络、媒体门户、企业服务、下一代通讯技术等;

(4)“互联网+”文化创意服务,包括广播影视、设计服务、文化艺术、旅游休闲、艺术品交易、广告会展、动漫娱乐、体育竞技等;

(5)“互联网+”社会服务,包括电子商务、消费生活、金融、财经法务、房产家居、高效物流、教育培训、医疗健康、交通、人力资源服务等。

参赛项目不只限于“互联网+”项目,鼓励各类创新创业项目参赛,根据行业背景选择相应类型。

2.参赛组别和对象

根据参赛项目所处的创业阶段、已获投资情况和项目特点,分为创意组、初创组。具体参赛条件如下:

创意组。参赛项目具有较好的创意和较为成型的产品原型或服务模式,在2019年5月31日(以下时间均包含当日)前尚未完成工商登记注册,并符合以下条件:

(1)参赛申报人须为团队负责人,须为普通高等学校在校生(可为本专科生、研究生,不含在职生)。

(2)高校教师科技成果转化的参赛项目不能参加创意组(科技成果的完成人、所有人中有参赛申报人的除外)。

初创组。参赛项目工商登记注册未满3年(2016年3月1日后注册),且获机构或个人股权投资不超过1轮次,并符合以下条件:

(1)参赛申报人须为初创企业法人代表,须为普通高等学校在校生(可为本专科生、研究生,不含在职生),或毕业5年以内的毕业生(2014年之后毕业的本专科生、研究生,不含在职生)。企业法人代表在大赛通知发布之日后进行变更的不予认可。

(2)初创组项目的股权结构中,参赛企业法人代表的股权不得少于10%,参赛成员股权合计不得少于1/3。

(3)高校教师科技成果转化的项目可以参加初创组,允许将拥有科研成果的教师的股权与学生所持股权合并计算,合并计算的股权不得少于51%(学生团队所持股权比例不得低于26%)。

三、参赛材料

1.互联网+创新创业类赛道项目汇总表。

2.项目计划书。

3.项目展示ppt及展示视频。

4.其他证明材料。涉及他人知识产权的,需提交完整的具有法律效力的所有人书面授权许可书、专利证书等;已完成工商登记注册的创业项目,需提交营业执照及统一社会信用代码等相关复印件、单位概况、法定代表人情况、股权结构等;参赛项目可提供当前财务数据、已获投资情况、带动就业情况等相关证明材料。

附件二 课外学术科技作品竞赛赛道

一、参赛对象

凡在比赛当年年9月10日之前完成注册的本科生均可参加。

二、参赛形式

以学生个人或组队方式参赛。对于采用组队方式的参赛者可自行组成学科优势互补、专业配备科学、人员结构合理的调查研究小组,参赛小组的人数不限(建议不超过十人),鼓励跨院系横向组队、鼓励本硕纵向联合组队参赛。

三、参赛要求及内容

1.申报参赛的作品必须是2017年7月1日以来完成的学生课外学术科技或社会实践活动成果,可分为个人作品和集体作品。申报个人作品的,申报者必须承担申报作品60%以上的研究工作,作品鉴定证书、专利证书及发表的有关作品上的署名均应为第一作者,合作者必须是学生且不得超过2人;凡作者超过3人的项目或者不超过3人,但无法区分第一作者的项目,均须申报集体作品。集体作品的作者必须均为学生。

2.鼓励2017年7月1日以后完成的校级大学生实践创新创业训练计划项目、省级大学生实践创新创业训练计划项目、江苏省研究生创新工程项目、社会实践调查报告、科技发明成果等作品参赛;但毕业设计和课程设计(论文)、学年论文和学位论文、国际竞赛中获奖的作品、获国家级奖励成果(含本竞赛主办单位参与举办的其它全国性竞赛的获奖作品)等均不在申报范围之列。

3.参赛作品必须由两名指导教师(或教研组)推荐。

4.参赛作品初审期间需要上交项目申报书,参赛作品可分三类:自然科学类学术论文、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文、科技发明制作,不接受没有列为竞赛学科的作品参赛。

5.申报参赛作品成果须包含:自然科学类学术论文、哲学社会科学类(含哲学、经济、社会、法律、教育、管理)社会调查报告和学术论文、科技发明制作类(科技发明制作类作品须有实物或模型)。

(1)自然科学类学术论文作者限本科生,要求论证严密、文字简洁、有说服力,经得起理论推敲和实践检验。根据作品的科学性、创新性和应用性进行综合评定,侧重考核基础学科学术探索的前沿性和学术性。

(2)哲学社会科学类社会调查报告和学术论文:包括学术论文、调查报告、咨询报告。主要从成果的思想性、理论性、学术性、规范性、应用性、研究方法、语言逻辑以及社会反响等方面进行综合考评。哲学社会科学类社会调查报告和学术论文限定在哲学、经济、社会、法律、教育、管理六个学科内,社会科学类参赛作品中可包含被采用的为党政领导部门、企事业单位所做的各类发展规划、改革方案和咨询报告,同时附上原件及采用单位使用证明的复印件和有关鉴定材料。侧重考核与经济社会发展热点难点问题的结合程度和前瞻意义。

(3) 科技发明制作类:包括科技发明和技术开发。又分为两类,A类指科技含量较高、制作投入较大的作品,B类指制作投入较小,对生产技术或社会生活带来便利的小发明、小制作,科技发明制作类作品须有实物或模型参赛。根据其新颖性、创造性、先进性、实用性等方面进行综合评定,侧重考核作品的应用价值和转化前景。

(4)哲学社会科学类参赛作品,每篇论文在8000字以内,每份调查报告在15000字以内(文章版面尺寸14.5×22cm)。科技发明制作必须提交研究报告(作品书),并提供图表、曲线、试验数据、原理结构图、外观图或照片,也可附鉴定证书和应用证书。

四、参赛材料

1.课外学术科技作品竞赛参赛项目汇总表。

2. 课外学术科技作品竞赛参赛申报书。

3.项目展示ppt。

4.其他证明材料。相关学术论文、调研报告、专利证书等;科技发明类提供实物现、场演示或演示视频。

附件三 电子商务“创新、创意及创业”挑战赛道

一、报名对象

(1)凡在校本科生均可报名参赛。要求参赛学生在比赛各阶段能够安排出时间,保证参赛。

(2)参赛选手有两种组队方式,在校大学生作为队长,学生作为队员组队。

(3)参赛选手每人每年只能参加一个题目的竞赛,一个题目最少3个人参加,最多 5 个人参加,其中一位为队长,提倡合理分工,学科交叉,优势结合,可以跨校组队,以队长所在学校为该队报名学校。

(4)每支参赛队中,需包含至少一位电子商务专业学生(可为队员或队长)。

二、大赛内容主题

大赛强调理论与实践相结合,校企合作办大赛,本届大赛主题如下:

(1)三农电子商务(2)工业电子商务(3)跨境电子商务(4)电子商务物流(5)互联网金融(6)移动电子商务(7)旅游电子商务(8)校园电子商务(9)其他类电子商务。

参赛队伍应该围绕大赛主题给出具体题目参加竞赛。

三、参赛项目要求

1.原创性。本赛事强调,所有参赛作品必须为参赛者未公开发表的原创作品并不得在本“三创赛”之前参加过其他公开比赛。对于继承(迭代)创新的作品,一定要有显著的内容创新,并在文案中明确说明哪些为自己的创新(评审看的就是自己的创新内容),如涉及侵权参赛队则要自行承担相应的责任。

2. 参赛者所提交作品必须由参赛团队创作,参赛者应确认拥有其作品的著作权,竞赛委员会不承担包括(不限于)肖像权、名誉权、隐私权、著作权、商标权等纠纷而产生的法律责任,其法律责任由参赛者本人承担,如果出现侵权行为,“三创赛”竞赛组织委员会保留取消其参赛资格及追回奖项奖品的权力。

四、参赛材料

1.电子商务“创新、创意及创业”挑战赛参赛项目汇总表。

2.商业计划书。

3. 项目展示PPT。

Copyright © 2018 南京工业大学浦江学院 All Rights Reserved. 苏ICP备14022341号-1 网站建设:中企动力 南京

地址:江苏省南京市溧水区石湫街道励学路9号